こんにちは。メンズコスメケア図鑑、運営者の「シライヒロ」です。f

「男が普段着に着物って、やっぱりおかしいのかな?」「変に目立ちたい人だと思われないか不安…」そんな風に感じて、このページに来てくださったのかもしれませんね。

着物って素敵だな、着てみたいな、という気持ちはあっても、TPOや周囲の目、特に「着物警察」なんて言葉も聞くと、ハードルが高く感じてしまうかも。それに、動きづらさや手入れの方法といったデメリットも気になりますよね。

この記事では、そんな「着物 普段着 おかしい 男」という不安や疑問について、私なりに調べたり感じたりしたことをまとめました。ちょっとしたコツや選び方を知るだけで、その不安は解消できるかもしれませんよ。

- 「おかしい」と感じる不安の正体

- 着物生活のリアルなメリット・デメリット

- 初心者でも失敗しない着物の選び方

- 視線を味方につける現代の着こなし術

男の普段着が着物はおかしい という不安を解消

まずは、なぜ私たちが「男の普段着が着物なのはおかしいかも」と感じてしまうのか、その不安の正体から探っていきましょう。ハードルに感じていることが明確になれば、対策も見えてきますからね。

なぜ「変」と感じるのか?

「おかしい」と感じる不安の根っこにあるのは、やっぱり「見慣れない」こと、これに尽きるかなと思います。現代の日本では洋服が圧倒的多数派ですから、普段着として着物を着ている男性は、どうしても「少数派」として目立ってしまいます。

本人は純粋に着物が好きで、ファッションの一つとして楽しんでいるだけなのに、周囲からは「わざと目立とうとしている?」とか、「何か特別な日でもないのに…」と誤解されてしまうんじゃないか。最悪の場合、「変人」というレッテルを貼られてしまうんじゃないか、という不安。これが一番の心理的ブレーキになっている気がします。

「ハレの日」の衣装という固定観念

それに、現代の私たちにとって、着物は「成人式」や「結婚式のお呼ばれ」「お正月の初詣」といった、「ハレの日(非日常)」の特別な衣装というイメージが強くありますよね。

だからこそ、日常の風景(ケの日)であるカフェや電車、オフィス街などで着物姿だと、その場にそぐわない「TPOからの逸脱」のように感じられて、「コスプレっぽく」見えてしまうんじゃないか…という心配も出てくるわけです。この「コスプレ感」こそが、「おかしい」と思われるんじゃないかという不安に直結しているんですね。

ただ、こうした不安の多くは、「きっと周りはこう思っているに違いない」という着用者側の思い込みや、内面化された視線である場合も多い、と私は感じています。

周囲の目と着物警察の真実

着物を着る上で、もう一つの大きな不安要素が「着物警察」の存在かもしれませんね。「その着こなしは間違っている!」「衿合わせが逆だ!」「TPOをわきまえろ!」など、他人の着こなしに厳しく口出ししてくる人たちのことです。

確かに、SNSなどを見ていると、そういった方々は一部にいらっしゃるようです。知識が豊富であるがゆえの善意の押し付けだったり、単にマウントを取りたかったり、理由は様々かもしれませんが…

でも、断言できるのは、それは本当にごく一部だということです。

実際に着物生活を始めた人たちの声を聞くと、「むしろ褒められることの方が多い」「『素敵ですね』と声をかけられた」「海外からの観光客に喜ばれた」といった、好意的な反応を経験しているケースが大多数なんですよね。

とはいえ、もちろん最低限の配慮は必要かなと思います。例えば、真夏にモコモコの袷(あわせ=裏地あり)を着ていて、見ているほうが暑苦しくなる…とか。季節感を著しく無視していたり、あまりにも不潔な着こなしだったりすると、「おかしい」というより「大丈夫かな?」と心配されてしまうかも。

でも、普段着として清潔感を保ち、自分が楽しんで着ている分には、細かいルールにがんじがらめになる必要は全くない、というのが私の考えです。

意外とモテる?現実の反応

これはちょっと意外かもしれませんが、「普段着着物、意外とモテる」という声も、SNSなどでは結構見かけます。

なぜかな?と考えてみたんですが、一つは「良い意味での目立ち方」になるからかなと。先ほど「変人に見られるかも」という不安を挙げましたが、着こなしや所作が洗練されていれば、それは「悪目立ち」ではなく「ポジティブな個性」として映ります。

着物がもたらす内面の変化

着物を着ると、洋服の時のようにダラっとした姿勢ではいられないんですよね。帯が締まっていることもあり、自然と背筋が伸びます。

また、着崩れしないように、動きが自然と丁寧になります。ガサツに動けないことが、逆に「落ち着いた大人の雰囲気」や「品性」として、周囲に伝わるみたいです。その余裕ある佇まいが、好意的に受け取られるのかもしれませんね。

「モテる」の正体とは?

- 落ち着いた所作や雰囲気が「大人っぽい」「品がある」と好印象に。

- 「日本人らしさ」や「文化への理解」が知的な魅力として映る。

- 「自分らしさ」を持っている人として、個性や芯の強さが魅力的に感じられる。

(あくまでSNS上での声や、私個人の見解ですが)「素敵ですね」と声をかけられる率は、洋服の時より上がる可能性は高いと思いますよ。

メリットとデメリットの現実

もちろん、良いことばかりを並べるつもりはありません。着物ライフを現実に送るには、洋服の生活では考えなかったようなメリットとデメリットが、はっきりと存在します。これらを公平に知っておくことが、挫折しないための第一歩です。

着物生活のメリット

まずはポジティブな側面から。

- 精神的な変化: 上述したように、背筋が伸び、所作が丁寧になります。これが自信につながり、精神的な余裕を生むことも。

- 知識の習得: 衿芯、半衿、足袋、帯の種類…着物を着るプロセスで、自然と日本の伝統文化や専門用語を学ぶことになります。知的好奇心が満たされますね。

- 着付けの容易さ: 意外かもしれませんが、男性の着付けは女性に比べて圧倒的にシンプルです。「おはしょり」の処理もありませんし、帯結びも「貝の口」など数種類マスターすれば十分。慣れれば10分程度で着られるようになります。

- 周囲の反応: 「変」と思われる不安とは裏腹に、「丁寧な人」として扱われたり、会話のきっかけになったりすることも多いです。

着物生活のデメリット(課題)

次に、目をそらしてはいけない現実的な課題です。

- 機動性の低下: 最大の課題はこれです。洋服のように全力疾走したり、スポーツをしたりするのはまず無理。慣れないうちは「階段の上り下り」「床のものを拾う」「車の運転」といった日常動作すら難しく感じます。

- 手入れと保管の煩雑さ: これは素材によります。伝統的な「正絹(シルク)」を選んでしまうと、自宅で洗濯は不可能。専門クリーニング(丸洗い)が必要で、汗をかけば別途「汗抜き」も必要に。これが数千円~1万円以上かかることもあり、普段着としては非現実的です。

- 初期コストと継続コスト: 伝統的なもので一式(着物、帯、襦袢、履物…)を揃えようとすると、ある程度の初期費用がかかります。また、趣味としてハマると、より高価な素材や凝ったデザインのものが欲しくなる「沼」の側面もありますね。

こう見るとデメリットも強烈ですよね。特に「手入れ」と「コスト」は挫折に直結します。

でも、安心してください。これらのデメリットは、「素材選び」と「現代的な工夫」で、ほぼすべて解決可能なんです。その方法は、この後じっくり解説していきますね。

普段着着物の始め方

いざ着物を始めよう!と思っても、「呉服屋さんは敷居が高いし…」とためらってしまいますよね。でも、いきなり完璧なフルセットを高価な呉服屋さんで揃える必要は全くありません。

最初の一歩として、私が強くおすすめするのは、羽織を省略した「着流し(きながし)」というラフなスタイルです。

「着流し」スタイルとは?

「着流し」とは、着物と帯だけのシンプルなスタイルのこと。洋服で例えるなら、スーツのジャケットを脱いだ、ワイシャツとスラックスだけのスタイルに近いかもしれません。リラックスした、まさしく「普段着」としてのスタイルですね。

いきなり外に出るのが不安なら、まずは「家の中で着てみる」ことから始めるのが一番です。

家で着るメリットはたくさんあります。

- 着心地に慣れることができる。

- 帯の締め具合など、自分なりの「快適な着付け」を練習できる。

- 誰の目も気にせず、リラックスして過ごせる。

まずは休日、家で着物に着替えて、本を読んだり映画を見たりする。それだけで、気分がガラッと変わって楽しいですよ。それに慣れたら、近所のコンビニや散歩にチャレンジしてみる、というステップがおすすめです。

何から揃える?最低限リスト

では、その「着流し」スタイルを始めるために、最低限何が必要なのか。リストアップしてみました。

普段着着物 スタートリスト(最低限)

- 着物(長着): メインの服です。まずは後述する「洗える素材」のものを1枚。季節によって裏地のある「袷(あわせ)」と無い「単衣(ひとえ)」がありますが、最初は通年(春秋冬)使える「袷」か、春~秋に使える「単衣」のどちらかで良いと思います。

- 角帯(かくおび): 洋服でいうベルトです。これで着物を固定します。素材も色々ありますが、最初は締めやすい綿やポリエステルのもので十分。

- 襦袢(じゅばん): 着物の下に着るインナー(下着)です。衿(えり)が着物から少し見えるのがポイント。…ですが、これは代用可能です。

- 足袋(たび): 専用の靴下です。白が基本ですが、普段着なら黒や紺、柄物でもOK。

- 履物(はきもの): 雪駄(せった)や草履(ぞうり)、下駄(げた)が基本ですが、これも代用可能です。

- 腰紐(こしひも): 着付けの際に、着物がはだけないよう腰で結ぶ紐です。最低1本、できれば2本あると便利です。(ゴム製のベルトタイプもあって便利ですよ)

本当に最低限、これだけあれば着物スタイルは完成します。③の襦袢や⑤の履物は、後で紹介する「和洋折衷」スタイルで、手持ちの洋服(Tシャツやスニーカー)で代用してしまうのが、最初の一歩としては一番ハードルが低いかもしれません。

羽織(ジャケットに相当)や羽織紐は、慣れてきて「もう少しキチンと感を出したいな」と思った時に買い足せば十分ですよ。

男の普段着が着物はおかしい、からの脱却術

ここからは、いよいよ本題です。「男の普段着が着物なのはおかしいよ」という状態から抜け出し、「あれ、あの人ちょっと素敵かも」と思われるための、具体的なテクニックと考え方を紹介しますね。キーワードは「素材選び」と「着こなし」です。

挫折しない洗える着物の選び方

第1章で挙げたデメリット、「手入れが面倒」「コストが高い」。これを一発で解決する、最も重要な選択が「素材選び」です。

初心者が普段着として絶対に選んではいけない(と私は思う)のが、「正絹(シルク)」です。光沢や着心地は最高なんですが、水や汚れに極めて弱く、雨の日に着るのは自殺行為。食べこぼしのシミも致命的。そして手入れは専門のクリーニング必須…。こんなデリケートな服、普段着としてリラックスして着られませんよね。

普段着着物の「三種の神器」

そこで普段着として選ぶべきは、「洋服の延長線」としてガンガン洗える、以下の素材です。

- ① 洗える着物(ポリエステル): 最大のおすすめ。化学繊維なので耐久性が高く、シワになりにくく、自宅の洗濯機で丸洗いできます。雨の日もOK。価格も数千円台からと安価なものが多く、最初の一着に最適です。

- ② 木綿着物: ポリエステルにはない、天然素材ならではの「こなれた」風合いが魅力。カジュアルな普段着として最適です。これも多くは自宅で洗濯可能。ただし、ポリエステルに比べるとシワになりやすいという側面もあります。

- ③ デニム着物: 後述しますが、これも最強の普段着。ジーンズと同じ感覚で扱えます。

この「汚れたらどうしよう…」というストレスから解放されること。これこそが着物ライフを継続させるための、一番大事な鍵かもしれませんね。

【素材別】普段着着物 比較表(目安)

どの素材を選ぶかで、着物ライフは大きく変わります。私なりの比較表にまとめてみました。

| 素材名 | 手入れの容易さ | 価格帯(目安) | 着用シーズン | フォーマル度 | コーデ自由度 |

|---|---|---|---|---|---|

| ポリエステル | ◎ (洗濯機可) | ◎ (安い) | 通年 (袷/単衣) | △ (よそいき風) | ○ (和風寄り) |

| デニム | ◎ (洗濯機可) | ○ (幅広く) | 通年 | × (カジュアル) | ◎ (和洋不問) |

| 木綿・綿麻 | ◎ (洗濯機可) | ○ (中間) | 春夏秋 | × (カジュアル) | ◎ (和洋不問) |

| ウール | ○ (手洗い/専門店) | ○ (中間) | 秋冬 | × (カジュアル) | ○ (和風寄り) |

| 正絹(シルク) | × (専門店必須) | △ (高い) | 通年 (袷/単衣) | ◎ (フォーマル) | △ (伝統) |

素材ごとの注意点

万能に見える素材にも、小さなデメリットはあります。

- ポリエステル: 保温性・吸湿性は天然素材に劣ります。また、冬場は静電気が起きやすいことも。

- 木綿: 洗濯するとシワになりやすいため、アイロンがけが必要になる場合があります。

- ウール: 虫食いのリスクがあるため、保管時に防虫剤が必須です。

とはいえ、これらはすべて洋服でも同じこと。特性を理解して選べば問題ありません。

最強の普段着、デニム着物

「洗える着物」の中でも、私が「最強の普段着」として特に注目しているのが「デニム着物」です。

その名の通り、ジーンズ(デニム生地)で作られた着物で、メリットは計り知れません。

デニム着物のここがスゴイ!

- 洋服のジーンズと全く同じ感覚で扱える: 汚れたら洗濯機に放り込んでOK。細かい手入れは不要です。

- 和服のルールに縛られない自由さ: 「デニム」という素材自体がカジュアルなので、細かいルールを気にする必要がありません。「ファッション」として自由に楽しめます。

- 「育てる」楽しみ: ジーンズ同様、着込むほどに色落ちしたり、風合い(アタリ)が出たりします。自分だけの一着に「育てる」楽しみがあります。

- 和洋折衷との相性抜群: ブーツ、スニーカー、パーカー…どんな洋服アイテムとも驚くほど馴染みます。

まさに「洋服の延長線上」として着られる、究極のカジュアル着物ですね。価格帯も、安価な既製品(6,000円台程度)から、有名デニムブランド(カイハラデニムなど)生地を使ったこだわりのデザイナーズもの(数万円~)まで、幅広く選べるのも魅力です。

和洋折衷コーデでおしゃれに

素材を選んで「手入れ」と「コスト」のハードルをクリアしたら、次はいよいよ「見た目」です。「おかしい」「浮いている」「コスプレ感」をどう克服するか。

その答えは、伝統的な着こなしに固執するのではなく、むしろ意図的に「崩す」こと。すなわち「和洋折衷(ミックス)」のスタイルを取り入れることです。

この「崩し」こそが、「頑張ってる感」や「コスプレ感」を効果的に中和し、「この人はファッションとして意図的に着ているんだな」というメッセージを周囲に発信する、最強のテクニックなんです。

インナーを洋服に

一番簡単で、効果絶大なのが、襦袢(じゅばん)の代わりに手持ちの洋服インナーを着ること。

- Tシャツ: 定番中の定番。着物の首元(衿)からTシャツの丸首がチラッと見える感じが、ラフで良い「抜け感」になります。

- タートルネック: 洋服の中でも、着物との相性が最も良いとされるアイテムの一つ。特に秋冬は、首元がすっきり見えて防寒性もアップ。一気にモダンでおしゃれな印象になります。

- スタンドカラーシャツ: 明治時代の書生スタイルを彷彿とさせる、伝統的かつ知的なミックス手法です。

- パーカー: 意外な組み合わせに聞こえるかもですが、襟元からフードを出すスタイルは、カジュアルダウンの定番として確立しています。特にデニム着物との相性は抜群です。

小物で「崩す」

インナー以外も、洋服アイテムを取り入れてみましょう。

- 帽子: ハットやベレー帽は、着物との相性が非常に良い小物です。一気に「お洒落な人」感が出ます。

- バッグ: 伝統的な信玄袋(しんげんぶくろ)や合切袋(がっさいぶくろ)も素敵ですが、あえて洋風のショルダーバッグやメッセンジャーバッグ、トートバッグを持つことで、実用性も上がり、両手が空くというメリットもあります。

- アウター: 冬場、羽織の代わりに(あるいは着物の上から)、洋服のコート(チェスターコートやステンカラーコートなど)を羽織る上級テクニックも。色を黒や紺で統一するとまとまりやすいです。

まずは「色」を統一しよう

和洋折衷コーデにいきなり挑戦するのが不安な場合、まずは着物や小物の色をモノトーン(黒、白、グレー)や、紺、茶、緑といったアースカラーで統一することから始めてみてください。落ち着いた色でまとめるだけで、悪目立ちしにくくなり、グッと洗練された印象になりますよ。

ブーツやスニーカーとの合わせ方

和洋折衷コーデの中でも、特に全体の印象をガラッと変えることができるのが「足元」です。

伝統的な雪駄(せった)や下駄(げた)も格好良いんですが、これが「和」の象徴性が強く、「非日常感」や「コスプレ感」を最も強く出してしまう原因の一つでもあります。

そこを、あえて洋服の靴に変えてみる。これだけで、全体の印象は劇的に「ファッション」に寄ります。

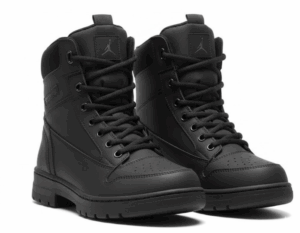

- ブーツとの合わせ方: 特にミドルカットのレースアップブーツなどは鉄板の組み合わせ。明治時代の軍人や学生のスタイル(書生スタイル)にも通じる、レトロモダンな格好良さがあります。ウール着物やデニム着物との相性が抜群ですね。

- スニーカーとの合わせ方: デニム着物や木綿着物に、シンプルなスニーカーを合わせるのも定番です。白や黒、ベージュなど、落ち着いた色のローカットスニーカーなら、着物の「重さ」をうまく抜き、軽快な印象を与えてくれます

「でも、スニーカーやブーツに足袋(たび)はおかしいんじゃ…?」と思いますよね。その通りで、こういう時は足袋ではなく、普通の靴下や、「足袋風ソックス(足袋型ソックス)」を合わせるのが一般的です。これならスニーカーも違和感なく履けますね。

簡単な洗濯と手入れの方法

「洗える着物」を選んだら、次はその「洗い方」と「手入れ」をマスターしましょう。といっても、洋服のおしゃれ着を洗うのと、ほとんど変わりません。これで「手入れが面倒」という課題も完全に克服できます。

前提:なぜ自宅洗いが重要か

もし正絹の着物をクリーニングに出すとどうなるか。

専門店の「丸洗い」(ドライクリーニングに近い)で、相場は1枚2,000円~3,000円程度から。でも、これでは汗汚れは落ちません。汗をかいた場合は別途「汗抜き」という作業が必要で、これが1枚5,000円以上かかることも…。

…普段着で、着るたびにこんなコストをかけていられますか? 無理ですよね。だからこそ、「自宅で洗える」ことが、普段着着物には絶対条件なんです。

自宅での洗濯(ポリエステル・木綿)

ここでは、ポリエステルや木綿の「洗える着物」の洗濯機での洗い方を紹介します。

- 畳む: 着物を「本畳み」または「袖畳み」にします。(ネットで検索すればすぐ出てきます。難しければ、シワにならないようアコーディオンのように畳むだけでもOK)

- ネットに入れる: 畳んだ状態が崩れないよう、畳んだ着物がぴったり入るサイズ(できれば着物専用)の洗濯ネットに平らに入れます。

- 洗剤: おしゃれ着用の中性洗剤(エマールやアクロンなど)を使用します。

- 洗濯機で洗う: 「弱水流」「おしゃれ着モード」「ドライモード」など、一番弱い水流のコースを選びます。

- 脱水: ここが最重要ポイントです!脱水は1分以内(できれば30秒程度)で必ず止めます。長く回すと、型崩れと取れないシワの最大の原因になります。

- 干す: 脱水が終わったら、すぐに取り出します。着物ハンガー(無ければ物干し竿に袖を通す)にかけて、シワを手でパンパンと叩いて伸ばし、形を整えます。直射日光を避け、風通しの良い場所で「陰干し」します。

乾いて細かいシワが気になる場合は、アイロン(スチーム)で取ります。ポリエステルの場合はテカりを防ぐため、必ず「当て布」をしてくださいね。

素材別:洗い方の注意点

- デニム着物: 基本的には洋服のジーンズと同じ扱いでOKです。色落ちする場合があるので、最初の数回は単独で洗うのが無難です。

- ウール着物: ウールは自宅で洗うのは少し難易度が上がります。基本的にはドライクリーニングが最も安全です。もし自宅で洗う場合は、「単衣(ひとえ=裏地なし)」のものに限り、水(30度以下のぬるま湯)で、おしゃれ着用の弱酸性洗剤を使って「手洗い(押し洗い)」が推奨されます。洗濯機は縮みの原因になるので避けたほうが良いかも。

- 保管時の注意: ウールは虫がつきやすい(虫食い)素材なので、保管時は必ず防虫剤と一緒に。ポリエステルや木綿も、湿気を避けて保管してください。

いずれにせよ、これらはすべて「目安」です。洋服も着物も同じで、必ず「洗濯表示」を確認するクセをつけてください。

洗濯表示のルールは世界共通です。意味がわからない記号があれば、すぐに調べましょう。(出典:消費者庁『新しい洗濯表示』)これが一番確実な方法です。

着物が普段着な男はおかしい というのは過去の話

ここまで、本当に長々とお付き合いいただき、ありがとうございます。

結局、「着物 普段着 おかしい 男」という検索キーワードに隠された不安の正体は、着物そのものの問題ではなく、単に現代の日本の街で「見慣れない」という希少性から来る、心理的なハードルに過ぎない、と私は思います。

不安は「知識」と「工夫」で乗り越えられる

この記事で見てきたように、あなたが抱えている不安は、具体的な「知識」と「工夫」で乗り越えることができます。

- 「手入れが面倒」「コストが高い」という不安: → 「洗える素材(ポリエステル、デニム)」を選ぶことで解決!

- 「浮いてしまう」「コスプレ感」という不安: → 「和洋折衷コーデ(インナーや足元で崩す)」で、「ファッション」に昇華することで解決!

- 「動きづらい」という不安: → これは「慣れ」と「所作の習得」で解決! (※今回は詳しく触れませんでしたが、「尻っぱしょり」など、裾をまくり上げる伝統的な技もあります)

デニム着物の登場や、ブーツ、スニーカー、パーカーといった洋服アイテムとの自由なコーディネートの広がりは、着物がもはや成人式やフォーマルな場で着るだけの堅苦しい「伝統衣装」ではなく、「個性を表現する現代のファッション」として、新しいステージに入ったことを明確に示しています。

あなたの「着物ライフ」を始めよう

細かいルールや「着物警察」の視線を気にする必要はありません。最も重要なのは、着用者であるあなた自身が「好き」で着ているという自信と、それを「楽しむ」姿勢です。

最初の一歩は、驚くほど簡単です。

まずは安価な洗える着物やデニム着物を1枚、ネット通販で手に入れて、休日に家の中で着てみることから。いきなり外出するのがためらわれるなら、インナーをタートルネックにしたり、足元をスニーカーに変える「和洋折衷」から試してみる。

着物を着ることで得られる、背筋が伸びる感覚や、落ち着いた所作、そして「ちょっと特別な自分」になれるという高揚感は、ここで挙げた「克服可能なデメリット」を遥かに凌駕する、素晴らしい体験ですよ。

「おかしい」かどうかを他人の視線に委ねるステージはもう終わりです。「自分らしい」スタイルとして、着物を楽しむステージへ。

この記事が、あなたの「着物ライフ」を始めるきっかけになれば、心から嬉しく思います。